『アメリカの不良娘・ベッキー 』Vol.7――「ラブレターと毛深い男と、夜のトレーラーハウス」――

煙草を買いに出る、ただそれだけのはずだった。

けれど、僕がベッキーに手紙を渡してからの数時間は、まさに「青春の大脱線」だった。

金髪のベッキーと二人きりのディナー。ラブレターの手渡し。彼女の“旦那”の存在。そしてその旦那が今、「jail(刑務所)」にいるという衝撃の事実……。

あまりの展開に頭が真っ白になった僕は、「ちょっと煙草を買いに行ってくる」と言ってから2時間、まったく言い訳も思いつかないまま、トレーラーハウスへ車を走らせていた。

言い訳を考えようとすればするほど、頭にこびりついて離れない言葉があった。

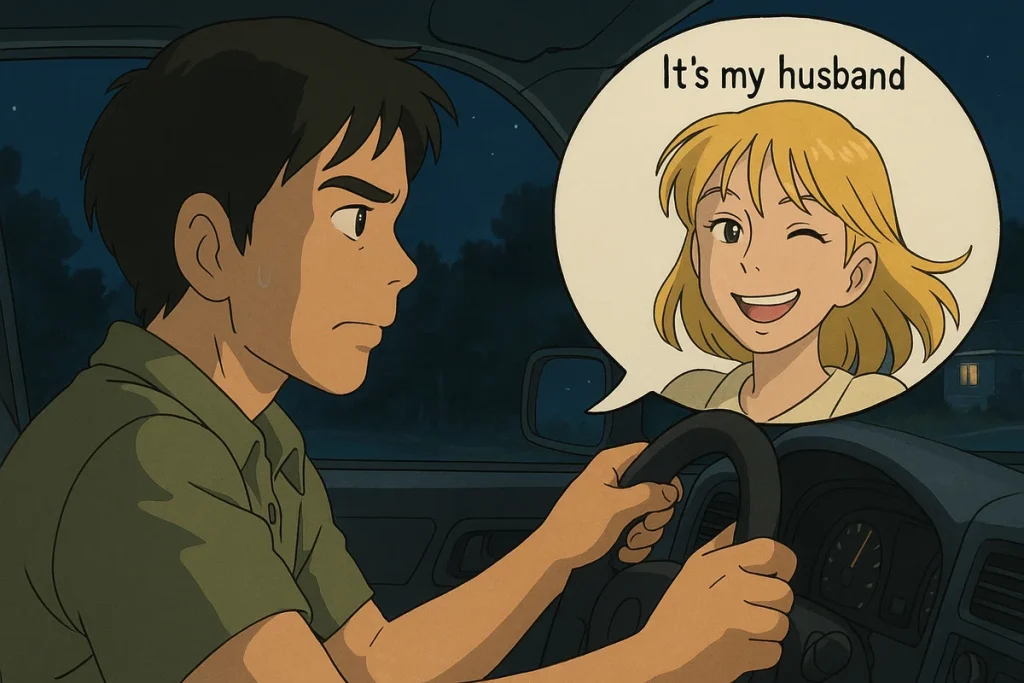

「Oh, it’s my husband…」

この一言が脳内リピートされすぎて、思考停止に陥っていた。刑務所って。三人って。

なんで笑ってるんだベッキー……。

もうどうにでもなれと思い、「え~い! ままよ!」と車のドアを勢いよく閉め、僕は何食わぬ顔でトレーラーハウスのドアを開けた。

「ただいま~」

――返事なし。

恐る恐るリビングに入ると、そこには誰の姿もなかった。

どうやら、みんな自分の部屋に戻って、それぞれ勉強に励んでいるらしい。そう、僕以外は全員「真面目な訓練生」なのだ。

(しまった……俺だけ明らかに浮いてる……)

さすがにこのまま眠りにつくのは無理だと思い、僕は“あの人”のドアをノックした。

「お~、どうぞ~」

ドアの向こうから聞こえてきたその声は、どこか安心させてくれるトーンだった。

斉(さい)さん――僕が勝手に“精神的な兄貴”だと思っている、頼れる人だ。

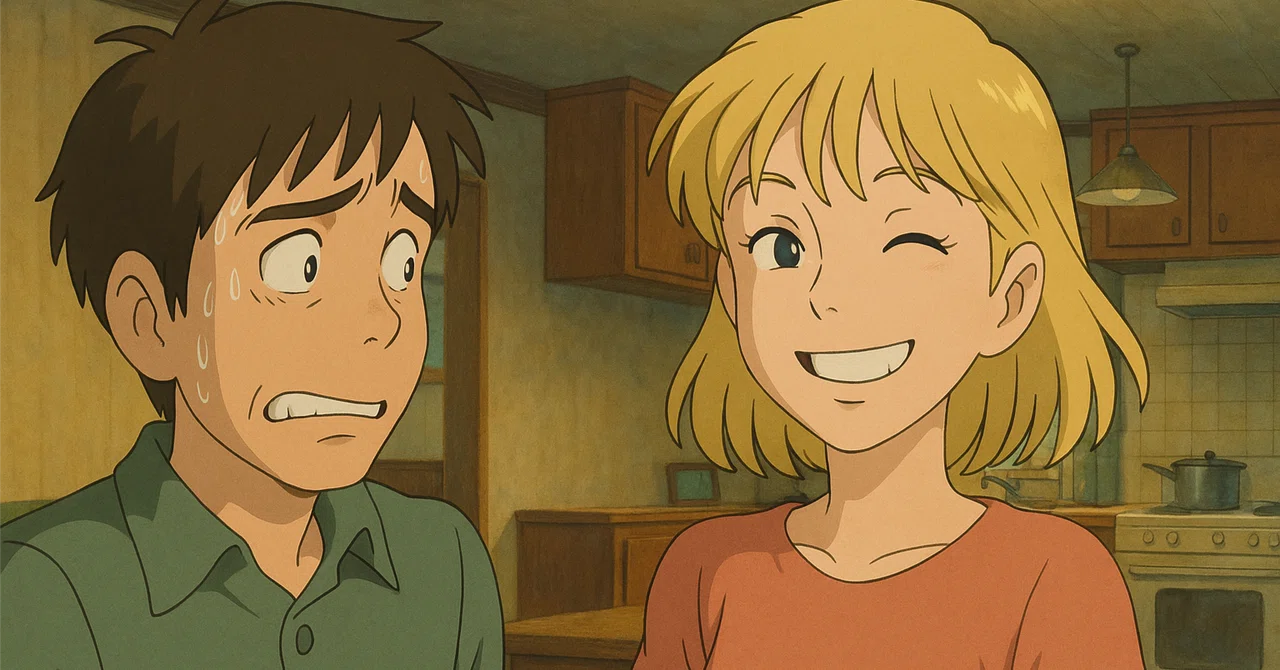

「お~、ボンか。どうした?」

と、笑顔で迎えてくれた斉さんの表情に、僕の肩の力がふっと抜けた。

この斉さん、新宿の歌舞伎町でスナックを2軒も経営していたという経歴の持ち主。沖縄出身で、裸一貫で東京に上京し、苦労の末に成功を掴んだ男である。

どこか野生味があり、頼れる雰囲気。冒険好きで、面倒見も良くて、何より絶対に怒らない。そして――ちょっと毛深い。

そんな斉さんには、いつも僕の無謀な話を聞いてもらっていた。

「……実はね」

僕は、今夜の出来事を一つひとつ丁寧に話した。

インポの坪井さんの“あの話”から始まり、ベッキーの部屋でのラブレター事件、そして彼女の旦那が“婦女暴行で3人やっちゃって今服役中”という衝撃的なオチまで――全部、包み隠さず。

話している途中、斉さんは最初は「ふむふむ」と頷いていたが、途中からお腹を抱えて笑い始めた。

「ひっひっひっ……」

「かっかっかっ……」

まるで壊れたエンジンのような笑い声。

いや、こっちは真剣なんですよ! 命がけだったんですよ! ベッキーの旦那に殺されるかもしれなかったんですよ!

……それを、あんた……!

「いやぁ~、ボン、おまえ最高だわ。まじ、映画かドラマかって話だよ、これは!」

くぅ……でも、この笑顔に救われる。悔しいけど、なんかホッとしてしまうのが悔しい。

そして斉さんは、また笑いながら言った。

「でもよ~、ボン。おまえはちゃんと“目上の男”を立ててあげたんだから、立派だよ。感心感心。」

「なにせ、インポの坪井さんを“立てて”あげたんだからよ。はははっ、感謝されるんじゃねぇの?インポ感激~ってな!」

「けっけっけっけっ!」

……。

あぁ、この人、根が悪い(笑)

でも不思議と、僕の中のモヤモヤはすっかり消えていた。

笑われたけど、バカにされた気はしなかった。

むしろ、この話を笑ってくれる人がいるってことに、救われていた。たぶん、誰かに「大丈夫だったな」って言って欲しかったんだ。

ラブレターのことも、ベッキーのことも、全部が全部、思い通りに行ったわけじゃない。でも――そんな夜も、悪くないと思えたのは、斉さんの“毛深い笑顔”のおかげだった。

気がつくと、もう夜中。

斉さんの部屋を出て、廊下に立つと、外からはトレーラーハウス特有の風の音が聞こえてきた。

アメリカの片田舎。

何もない場所。

だけど、ここで僕は一つ、青春の爆発をやらかした。

そしてその証人は――

毛深くて、笑い上戸の、歌舞伎町の元スナックオーナーだった。

続く。

4 responses to “『アメリカの不良娘・ベッキー 』Vol.7――「ラブレターと毛深い男と、夜のトレーラーハウス」――”

-

Wishing you a happy day, every day!

-

Thank you.

-

-

A really good blog and me back again.

-

Thank you very much.

-

Leave a Reply