『アメリカの不良娘・ベッキー 』Vol. 4 ――ボーリングとピザとビールの夜―インポ先輩への義理を果たし、俺は恋と英作文の地獄へ突入した――

※この記事は、第一話「アメリカの不良娘・ベッキー Vol.1」、第二話「禁断の“3つ目の目標”」、第三話「天国への階段と、ぶっ飛んだ夜と、僕の決意」の続編です。

ベッキーと坪井先輩が帰ってきたのは、午後10時を少し回った頃だった。

僕らはトレーラーハウスのリビングに集まり、テレビをぼんやり眺めながら時間を潰していた。さっきまでベッキーのアパートで体験したあの不思議な空気感と、夜の静けさがまだ心に残っていて、どこか浮ついたような沈黙が部屋を支配していた。

外から車のヘッドライトが差し込むと同時に、ベッキーの笑い声が聞こえてきた。その声は乾いていて、よく通って、そして少し酔っていた。

ドアが開く。

「Hey guys! We had sooo much fun!」

ブーツのまま飛び込んでくるような勢いで部屋に入ってきたベッキーは、髪をふわりと払ってから片手を上げた。彼女はそのままリビング中央のクッションにどかっと座り、頭を後ろにあずけて大きく伸びをした。

「斉さん!コーラある?」

「あ、あるで」

斉さんがクーラーボックスから缶を取り出し、無言で差し出す。その横顔には、何とも言えない曖昧な笑みが浮かんでいた。

健はソファで体育座りしながら、翌日の訓練の予習のために広げた航空地図を眺めていたが、目だけはしっかりとベッキーを見ていた。

少し遅れて、坪井先輩が入ってきた。

シャツの前ボタンを外し、なんとなく肩をすくめている。

「……おつかれっす」

僕は、先輩の様子を見ながら、ぐるぐると考え続けていた。

やったのか?

いや、でも、あの先輩の顔……どこか違和感がある。

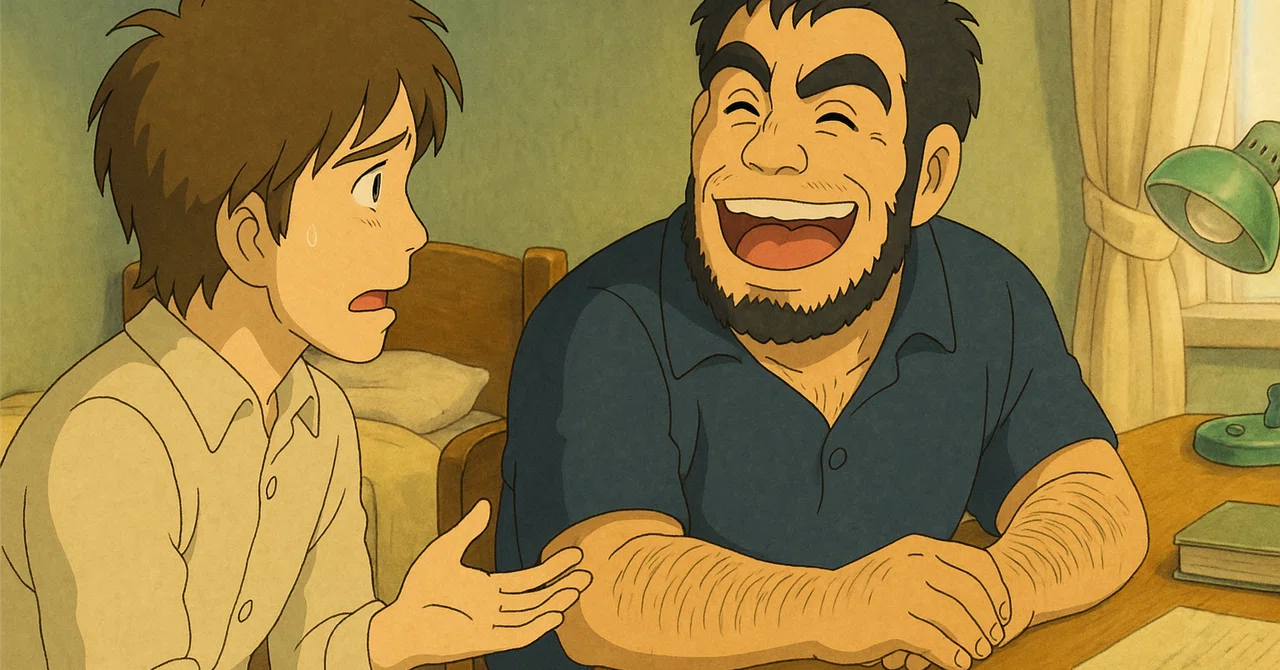

部屋の空気が少し落ち着いたのを見計らって、僕は坪井先輩の隣にそっと腰を下ろし、小声で尋ねた。

「先輩……今日、どうでした?」

先輩は缶ビールを一口飲んで、肩を落とすように笑った。

「ボーリング行ってな。そのあとピザ食って、ちょっとベッキーがビール飲みたいって言うから一杯だけつきあって、んで帰ってきた」

「……それだけ、ですか?」

「うん、それだけ」

その言葉を聞いた瞬間、心の中で何かが跳ね上がった。

『よっしゃあああああ!』

先輩が何もしていないということが、こんなにも喜ばしいことなのかと、自分でも呆れるほどだった。

「そ、そうですか!あ、あはは、じゃあ次は僕の番、ですね!」

思わず口から出た言葉。

先輩は苦笑いしながら、「がんばれや」とだけ言って、またビールをあおった。

健が遠くから「うっわ、わっかりやす〜」と笑っていたが、もう気にしていられなかった。

その夜、ベッキーはリビングの片隅に置いてあった古びたラジカセを見つけて、どこからか持ってきたカセットテープを差し込んだ。

『Stairway to Heaven』ではなかった。もっとアップテンポなロックだった。でも、音が鳴った瞬間、僕の中であの夜の情景がよみがえった。

煙、光、ギター、汗、そして、あの匂い。

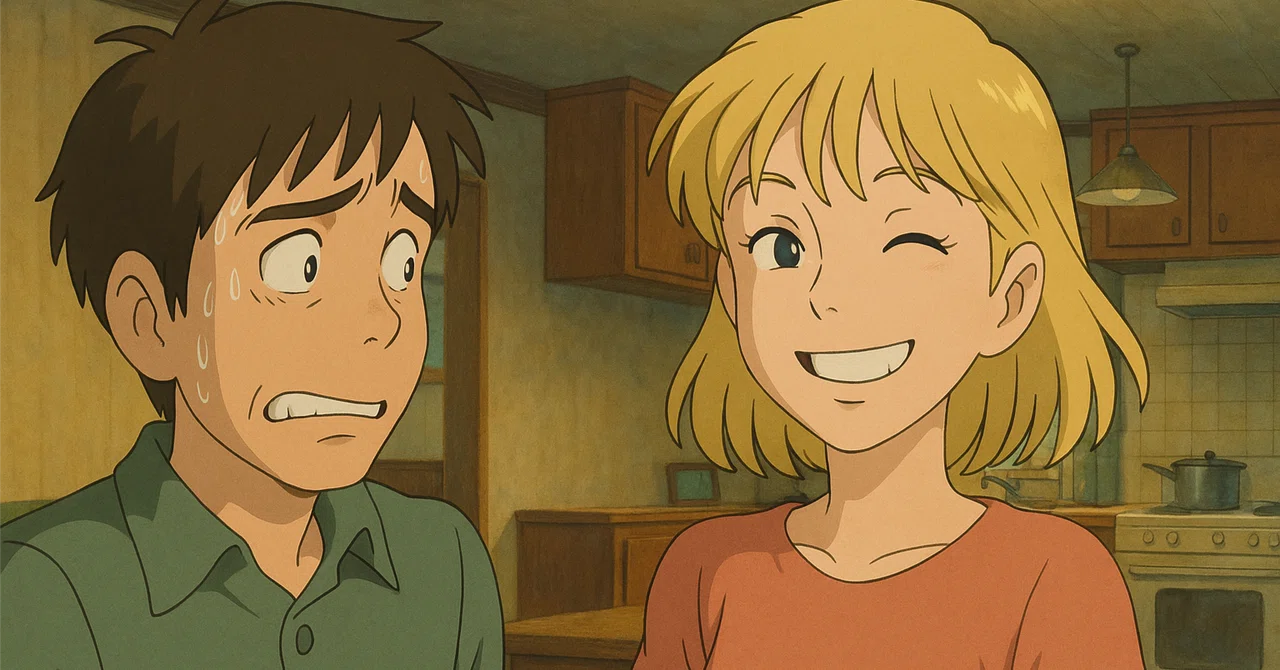

ベッキーはソファの前のカーペットの上で軽くステップを踏みながら、缶コーラを片手に振り返り、にっこり笑った。

「ねえ、誰か踊らないの?」

だけど僕は、それどころじゃなかった。

心の中は、完全に“次の一手”のことで埋め尽くされていた。

『どうやってベッキーにアプローチすればいい?』

普通に誘っても、あの軽快なノリに飲まれるだけな気がした。

何か……もっと印象に残るもの。

「う〜〜〜〜ん」

廊下に出て、ひとり空を見上げた。カリフォルニアの夜空はやけに広くて、星が近い。

そのとき、ふと小学生の頃の記憶が蘇った。

僕は当時、学級代表として弁論大会に出たことがあった。

緊張しながら原稿を読み上げたあの瞬間、教室全体が静まり返って、僕の声だけが響いていた。

『そうや……言葉や。俺には、言葉があるやんか』

作戦は決まった。

「ラブレターや」

ベッキーに、手紙を書く。それも、ちゃんとしたやつ。

即席のナンパ英語じゃなくて、自分の気持ちをストレートに、でも少し格好つけて伝える文章。

僕の勝負は、ここからや。

夜が更けていく。

僕はダイニングの片隅にある小さなテーブルにノートを広げ、ペンを持った。

目の前には英和辞典、左にはスラング辞典。ノートの最初のページに、慎重にこう書いた。

『Dear Becky,』

でも、そこから先の言葉がなかなか出てこない。

英語で書くべきか? それとも日本語で書いて、翻訳を添えるべきか?

ああでもない、こうでもないと頭をひねりながら、僕はベッキーとの会話を思い出していた。

“Your eyes look like the sky.”

彼女が以前、冗談まじりにそう言った。

あのときは照れて流したけど、今なら……。

“When I look at you, I forget where I am. Maybe that’s what being in love feels like.

(君を見ると、自分がどこにいるかなんて忘れてしまう。それが恋ってやつなのかもしれない)”

そう、そんな感じの言葉を紡ぎたかった。

書きかけては消し、また書いて、また消す。

深夜3時を回る頃、ようやくひとつのラブレターが完成した。

Dear Becky,

I had a really good time with you the other night.

(この前の夜、君と過ごした時間は本当に楽しかった)

You have beautiful energy — like music, or maybe like fire.

(君のエネルギーは美しくて、音楽のようで、あるいは炎のようでもあった)

You make me feel alive.

(君といると、生きているって実感するんだ)

I don’t know if I’m your type, but I just wanted you to know.

(僕が君の好みかどうかはわからない。でも、どうしても伝えたかった)

I like you. Maybe more than a little.

(君のことが好きです。たぶん、ちょっとどころじゃなく)

From, Me

心臓がバクバクしていた。

読み返すと、文法的にはちょっと怪しい。でも、気持ちは詰まっている。

僕は封筒に入れ、名前は書かずにそっとポケットにしまった。

そして思った。

『渡すタイミングは、まだ来てない。でも、もう準備はできた。』

その夜、僕はまんじりともせず、明け方の空が白んでいくのを、窓の外でじっと見ていた。

ベッキーのことを考えながら。

そして、少しだけ未来の自分のことを考えながら。

――次回、『手紙作戦、決行。』

Leave a Reply