『アメリカの不良娘・ベッキー 』Vol. 3ーー天国への階段と、ぶっ飛んだ夜と、僕の決意

※この記事は、第一話「アメリカの不良娘・ベッキー Vol.1」、 第二話「禁断の“3つ目の目標”」の続編です。

この第三話では、前回の“マリファナの一服”のその後、レコードに針を落とした瞬間から始まる、まるで夢のような、あるいは夢を超えたような夜の続き――そして、その余韻が残る帰り道に生まれた、ちっぽけで真剣な僕の決意について語ります。

音楽に酔い、煙に揺れ、人の言葉に揺さぶられた一夜が、静かに、でも確かに僕という人間を変えていきました。

そして、それは単なる“アメリカの体験談”ではなく、僕という存在が世界の中でどうありたいか、その最初の小さな選択の記録でもあったのだと、今になって思います。

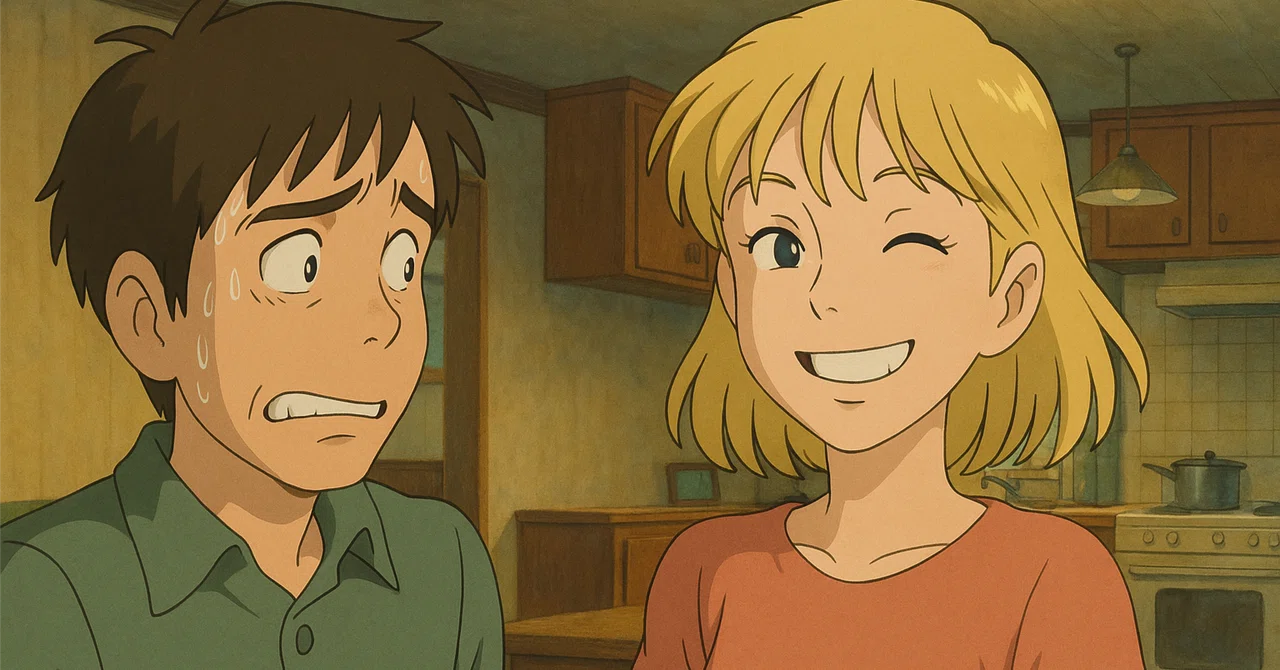

斉さんの運転する車の助手席に座っていた僕の目の前で、彼女は親指を立てて道路脇に立っていた。

ベッキー――あの金髪の、そして少しばかりワルそうなアメリカ娘。

ヒッチハイクで拾った彼女を、僕たちはアパートまで送り届けた。

その道すがら、助手席に乗っていた僕とベッキーは時折目を合わせては、軽口を交わした。

健は後部座席で興味津々な様子だったが、口には出さずニヤニヤとこちらの様子を観察している。

ベッキーが僕らをアパートの敷地内で降ろそうとしたとき、彼女はふいに振り返って言った。

「You guys can chill for a bit, right?」 ――「ちょっと寄ってく?少しリラックスしていけば?」

その一言で、全てが決まった。

僕らは顔を見合わせてうなずいた。

ベッキーの部屋と“音の魔法”

ベッキーの部屋は、典型的な学生向けアパートの一室だった。

古びた階段をのぼってドアをくぐると、ふわりと香る煙草とも香水ともつかない独特の香り。壁にはジミ・ヘンドリックスやピンク・フロイドのポスターが貼られ、レコードが山のように積み重なっていた。

「This is what I call music. You ready?」 ――「これが“本物の音楽”ってやつよ。準備はいい?」

彼女はそう言って、レッド・ツェッペリンの『Stairway to Heaven』のレコードをプレイヤーにそっと置いた。

針が盤に触れる。

ザラッとした静電気混じりの音のあと、静かなアルペジオが部屋に満ちていく。

斉さんもそのまま一緒に部屋へ入り、ソファに腰を下ろした。

僕と健、斉さん、そしてベッキー。部屋にいたのは四人だった。

ベッキーは照明を落とし、間接照明だけに切り替える。部屋は一気に柔らかい光に包まれ、音と空気と色がすべて一体化したようだった。

「すげぇ……」 健がつぶやく。

僕はソファのクッションに身体を預けながら、あまりの音の臨場感に全身が震えるようだった。

緑の煙と、異次元への階段

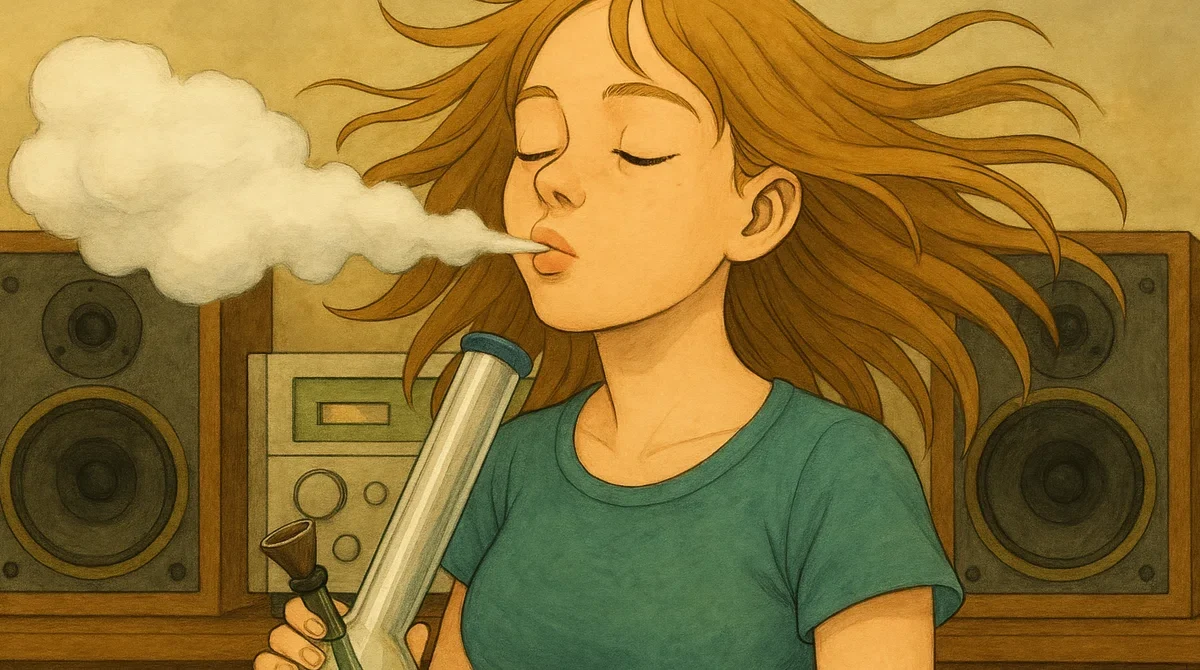

やがて、ベッキーが低いテーブルの引き出しからガラスパイプとライターを取り出す。

「Want to try something special?」 ――「特別なもの、試してみる?」

健が目を輝かせて「YES!」と即答する。

そして遠慮なく、ベッキーから受け取ったパイプに火をつけ、深く吸い込む。

「……ぶはっ、くぅっ……! これ、すご……」

咳き込みながら笑う健。

次にベッキーがそれを僕に差し出してきた。

僕は、ほんの一瞬だけ迷った。

でも、あの部屋の空気と、音と、ベッキーの目が「大丈夫」と語りかけていた気がした。

僕はゆっくりとパイプを口に含み、火を入れた。

喉が焼けるような感覚。そのあと、肺にじわじわと広がる熱。

吐き出した煙が天井へと昇っていくのを見ながら、僕の視界がゆっくりと変わっていった。

ギターの旋律が空間を割って身体の中に入ってくる。

目を閉じると、階段が見えた。

まっすぐな石造りの階段が、どこまでもどこまでも続いている。

それは天国なのか、それともただの幻覚なのか。

でも、その幻想の中に身を委ねるのが、心地よくてたまらなかった。

「俺の指、六本ある気がするんすけど……」 健が真顔で言った。

「気のせいだ」 坪井さんがぽつりと返した。

もちろん、彼も最初から一緒にいて、あの空気を共有していた。

すでに彼の表情も、どこか“あちら側”に行っていた。

坪井先輩の告白

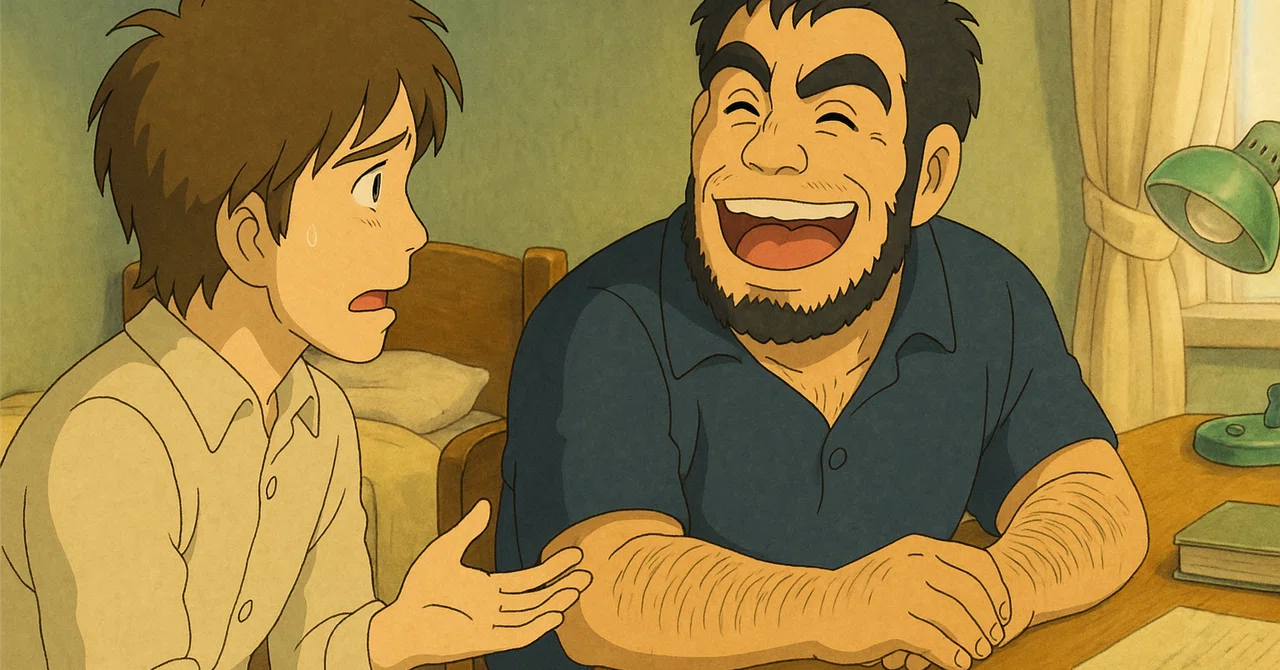

『Stairway to Heaven』がクライマックスに近づいた頃だった。

スピーカーから轟くようなギターソロが放たれるなか、ふいに先輩が言った。

「……俺さ、実はインポなんだよ」

それまで空気のように流れていた時間が、止まった。

健が目を見開く。

僕も息を飲む。

「トルコ行ってもダメでさ。(※トルコ=当時の風俗店、今で言うソープランドの俗称)女の子の肩揉んで終わるだけ……でもな、金髪だったら、もしかしたらって思ってさ」

言葉は冗談に聞こえなかった。

むしろ、煙の向こうから投げ込まれた、とても静かな叫びのように感じた。

僕はどう返せばいいかわからなかった。

でも、何か言わなきゃと思った。

「そうですか……ベッキーとなら、立つといいですね」

心にもない言葉だった。

けど、先輩を否定するよりはマシだった。

「そやな……ボーリングでも誘ってみるか」

坪井さんは遠くを見るように言った。

音が消えたあとに残ったもの

曲が終わり、レコードが静かに回り続ける音だけが部屋に残った。

ベッキーは静かに席を立ち、別の明るめのロックレコードをセットする。

ピザが届き、コーラの炭酸がはじけ、僕らはソファで体を崩して笑い合った。

まるで最初から全員が家族だったような、不思議な一体感。

それでも、僕の頭の奥には、さっきの階段がずっと残っていた。

決意という名の夜風

帰り道、斉さんの運転する車にみんなで乗り込んだ。

健は後部座席で爆睡。

助手席で無言だった坪井さんが、ふいに口を開いた。

「……俺、本気でベッキーのこと好きかもしれんな」

僕は少し迷ってから、正直に言った。

「僕も……かもしれません」

「そうか。お前もか。困ったな」

ふたりして、苦笑いする。

車窓の外、湖が月に照らされて静かに揺れていた。

あの階段の先に何があるのか、まだ僕にはわからない。

けど、あの夜、僕は確かに心の中で誓ったのだ。

――ベッキーを、俺の彼女にする。

煙とギターの音のなかで芽生えたその気持ちは、酔いが醒めても、まったく消えることはなかった。

つづく

2 responses to “『アメリカの不良娘・ベッキー 』Vol. 3ーー天国への階段と、ぶっ飛んだ夜と、僕の決意”

-

Wow, superb blog layout! How long have you been blogging

for? you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as

well as the content!-

I’ve been blogging for 20 years.

Over the years, I’ve learned a lot through trial and error, and I’ve continuously refined both the design and the content to make the experience better for readers.

Consistency has been the key. I truly enjoy sharing insights and ideas, and I’m grateful that people find value in what I create. Thank you so much for your kind words and encouragement!

-

Leave a Reply