『アメリカの不良娘・ベッキー』 Vol. 5――“煙草買いに行く”が人生最大の冒険になるなんて――

「ちょっと煙草、買いに行ってくる」

そう言って軽く手を振り、僕は仲間たちの前から姿を消した。もちろん、煙草なんか買うつもりはない。ただの口実だ。本当の目的は、金髪のあの娘――ベッキーの元へ行くこと。

心臓がバクバクする。なにせ、手には一通の手紙。何度も何度も書き直し、何度も何度も読み返し、やっと完成した僕の“告白”の手紙だ。

運転しながら、頭の中では無限ループで再生されるたった一言のフレーズ。

「Hi, Becky. Please read this.」

それだけの一言が、まるで映画のセリフのように重く感じる。ボガード風に言えば、「ヨ~!ベッキーちゃんよ、こいつを読んどいてくんな」ってやつか?……いやいや、そんな昭和の任侠風に行っても通じない。

でも、格好をつけたい気持ちと、臆病な自分の葛藤が車内で激しくぶつかり合っていた。

40分ほど車を走らせ、ついにベッキーのアパートに到着。

駐車場には見慣れた彼女の車――。

「……いる」

たったそれだけで、僕の心臓は一気に高鳴った。バックビートの効いたジャズよりも早く、僕の胸をドクドクと打ち鳴らす。

深呼吸ひとつ。腹を決めてノック、2回。

「Who is it?(だ〜れ?)」

「It’s Bon.(ボンだよ)」

“Bon”というのは、例の先輩・坪井さんがつけたあだ名。たしかに僕は、どこか甘ったれた“ボンボン”っぽさが抜けきれてなかったかもしれない。

ドアの向こうから「Come inside.(入って)」という声がして、いざ中へ。

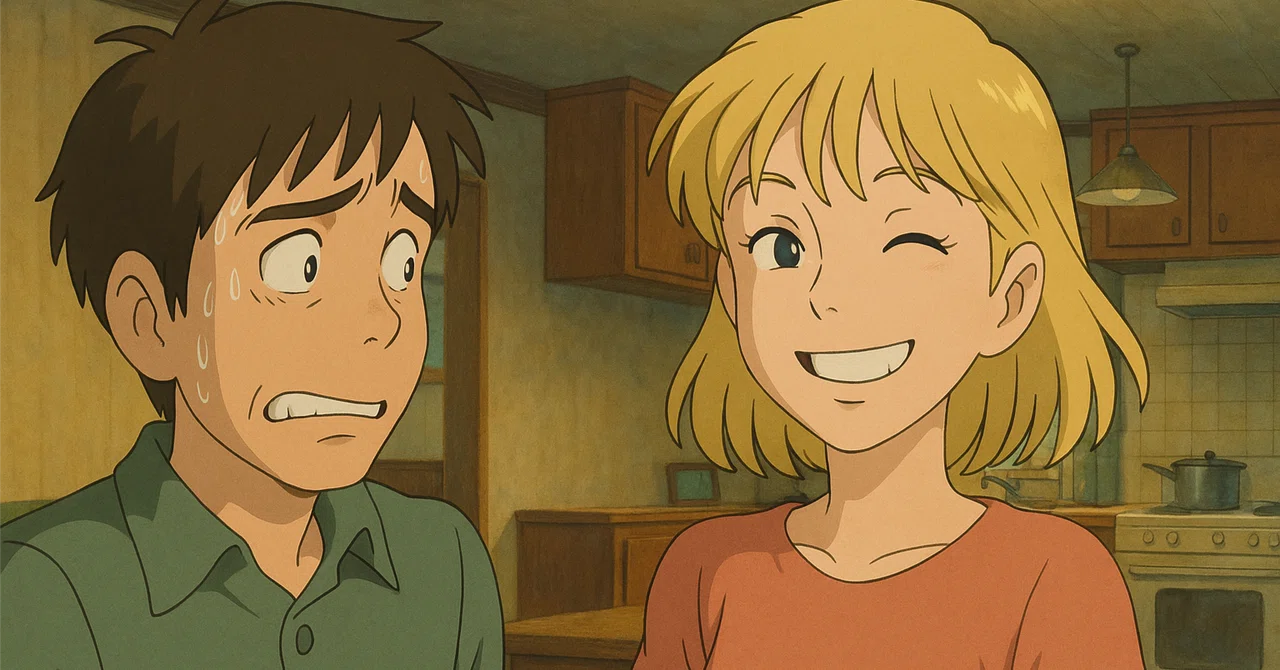

ベッキーはキッチンにいて、何やら夕食の支度をしていた。

コンロの上にはマッシュド・ポテト。湯気の向こうに映る彼女の姿は、まるでアメリカ映画のワンシーンのようで――僕はすっかり見とれていた。

「What’s happening?(どうしたの?)」

その言葉に、僕はついに決意の一言を口にする。

「P-P-P-Please read this…」

あれだけ練習したのに、いざ本番ではしっかりどもる。口から出たのはお経みたいな断片的な英語だった。

「What is that?」

「Love letter…」

し、しまった!!!

心の中でしか思ってなかった言葉が、つい口から漏れてしまった。いや、“Love letter”って、直訳すぎるでしょ…!

でもベッキーは、そんな僕の慌てっぷりを微笑みながら受け入れてくれた。手紙をそっと受け取り、静かに読み始める。

僕の鼓動はもはや限界を超え、気を失いそうになっていた。

「Any time」

読み終えた彼女が見せた笑顔。その上目遣いに、僕の脳内では何かが完全に溶けた。

「OK?」と確認する僕に、

「Sure」と、軽く返すベッキー。

その直後、まさかの展開。

「Why don’t you having dinner with me?(一緒に晩ごはん食べない?)」

……え、今なんて?

天からの啓示か、女神の誘いか、いやいや金髪のベッキーが僕をディナーに誘ってるだと……!?

即答、「Yes!!!」

カウチに腰掛け、ボーッとベッキーの動きを眺めていた。夢のような時間だ。

しかし、その時だった。

ふと、視界の端に、あのステレオの上――。写真立てが見えた。

小さなフレームの中には、ベッキーが誰かと一緒に写っている。

……でかい。

いや、まじででかい。ベッキーが165cmくらいとして、その肩までしかない男って…2メートル級?

僕の日本語がつい漏れた。

「デッケ~……」

その声にベッキーが振り返る。

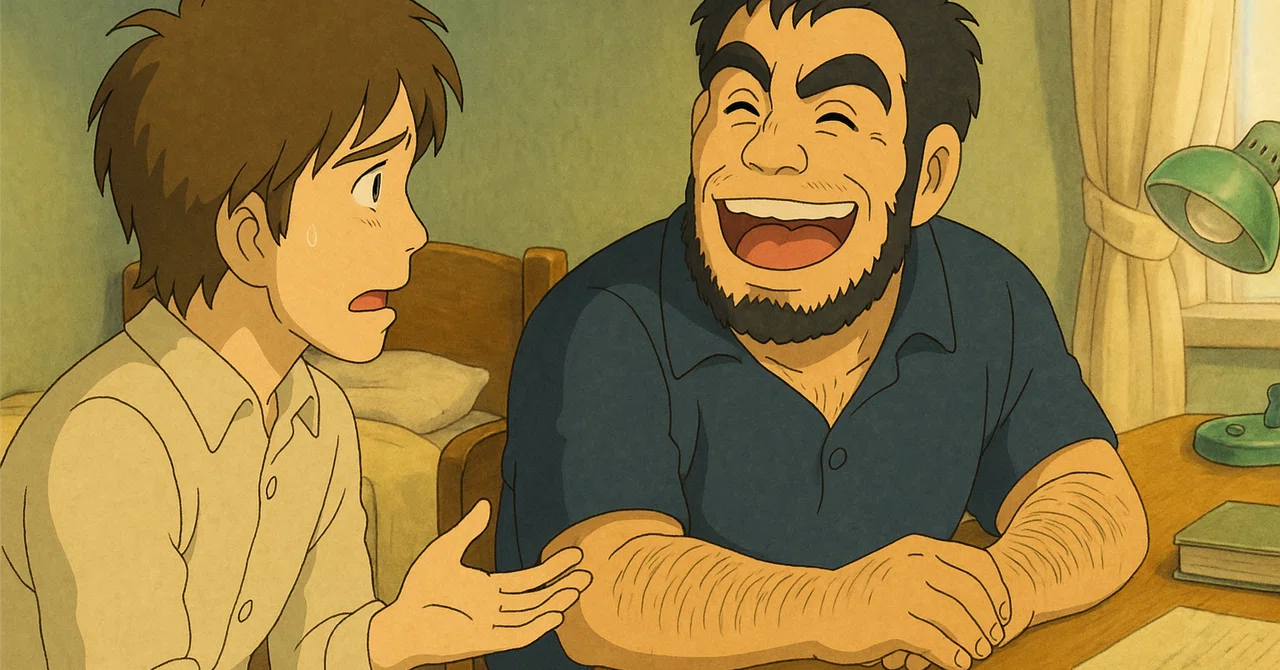

「ああ、それ、my husband…」

ハ・ハ・ハズバンド!?

嘘だろ、旦那!?

この大男が、ベッキーの――?

「ま、まじかよ…僕、完っ全に間男じゃん!!」

映画だったらここでサスペンスのBGMが鳴り響く。

この大男がもし今帰ってきたら? いや、来たら……絶対ヤバい!!!

急に胃がキリキリしてきた。汗が背中を伝う。

外はまだ明るい。でも心の中は真っ暗闇。

殺される。絶対に。

夕飯どころじゃない。なんならこの場からすぐ逃げ出したい。

でも、目の前のベッキーはそんな僕の動揺を全く気にする様子もなく、黙々と料理を続けている。

もしかして、これは日常なのか?

アメリカって、こんなにフランクなのか? それとも、僕が“フール”なだけか?

何が正解かわからないまま、僕はまだ“煙草買いに行ってくる”の嘘がバレてないことだけを祈りながら、マッシュド・ポテトを前に固まっていた。

人生ってのは、時に冗談のような展開を見せる。

「告白」するだけのつもりが、「晩ご飯」に進展し、気づけば「間男」の危機。

たった一言「Please read this」から始まった、あの40分の車の旅は――

僕にとって、“青春”そのものだったのかもしれない。

つづく。

Leave a Reply